(O texto a seguir é o prefácio do livro Non esiste la rivoluzione infelice. Il comunismo della destituzione, de Marcello Tarì. A nossa tradução é de segunda mão, baseada na tradução para o inglês dos compas da Ill Will Editions).

Quando o mundo invertido finalmente vai se arrumar um pouco?

—Franz Kafka para Milena Jesenká Pollak

Como uma época se torna uma era, e assim permite que um novo eon nasça?

Ou, como uma revolta se transforma em uma insurreição, e isto em uma revolução?

Durante séculos, cada geração se vê impelida contra esta questão não resolvida, e sempre imperativa. Poder-se-ia dizer que os revolucionários vêm ao mundo no exato momento em que os indivíduos fazem estas perguntas a si mesmos e começam, juntamente com outros, a elaborar respostas. Uma batalha social e espiritual, que deu origem a experiências ousadas e aventuras surpreendentes que, é verdade, na maioria das vezes foram derrotadas. No entanto, aconteceu muitas vezes que a luta terminou com o abandono do questionador. Os truques da História sempre prevaleceram sobre o escândalo da verdade. Franz Kafka disse que dos movimentos espirituais revolucionários, que são sempre movimentos contra a história, é como se nada tivesse acontecido ainda. No entanto, ou precisamente por esta razão, a questão continua a vir à tona a partir das ruínas do tempo, intacta.

Ao chegar agora ao final de uma civilização – a nossa, é claro – a questão se encontra urgentemente carregada, carregando um caráter inevitável, tornando-se ainda mais precisa, o reflexo silencioso de uma inquietação cada vez mais difundida. Afinal, estas são perguntas simples, repetidas várias vezes e de lugares distantes. Como pôr um fim a uma dominação que não quer acabar? Como pôr fim à miséria de uma existência cujo significado lhe escapa de todos os lados? Como pôr um fim a este presente, cujo plano arquitetônico se assemelha ao de uma célula suficientemente grande para conter uma população inteira? Como pôr fim a uma catástrofe que não pode mais se espalhar, já que já está em toda parte e começou a cavar sob os pés do Anjo da história? Finalmente, e sobretudo: como deslocar o eixo do mundo, orientando-o ao longo das abcissas da felicidade? A resposta é inseparável da pergunta, que, por esta razão, deve permanecer imóvel, mas aberta ao uso de quem a sente emergir dentro de si. Um historiador da Cabala observou certa vez que a verdadeira doutrina consiste inteiramente em perguntas. A resposta então entra em existência, quando se trata de coincidir completamente com a pergunta.

Hoje em dia, no entanto, parece que é o próprio mundo, estando agora exausto, que coloca a questão, antes de abandonar esgotado o palco, porque consumiu todas as suas possibilidades. De agora em diante, só o impossível conta. A história, quando se aproxima do fim, torna-se extremamente pesada, e já faz muito tempo que seu “progresso” tem sinalizado apenas a intensificação de sua catástrofe. A verdade, enterrada sob os imensos escombros do “progresso”, é que nunca houve um único mundo que fosse o do nosso presente, encerrado no quaternário “Oeste-Modernidade-Democracia-Capitalismo”, mas apenas uma Terra que nunca parou de se transformar em uma multiplicidade de mundos. Mundos que parecem unificados em sua separação e hierarquização pela cibernética, capital, metafísica e o espetáculo.

Até não muito tempo atrás, existia a possibilidade, embora subalterna, de nomear a pluralidade dos mundos. Mas o mundo atual, que é representado como a única unidade de significado, também eliminou do regime discursivo dominante as definições políticas modernas do “segundo”, “terceiro” ou “quarto” mundo, assim como fez com as “classes”: um mundo, o do capital, e uma classe, a burguesia planetária. Este único mundo, esta abstração concreta que nega a existência a todos os outros mundos – em uma palavra, “civilização” – é precisamente o que está em colapso sob o peso de seu catastrófico triunfo. Transformar este colapso, esta catástrofe triunfante, esta impossibilidade, na redenção de todos os vários mundos é a aposta dos revolucionários de hoje. Triunfar contra este mundo unitário antes que ele colapse sobre a humanidade seria, no final, a única maneira razoável de enfrentar a frenética vontade de apocalipse do Ocidente.

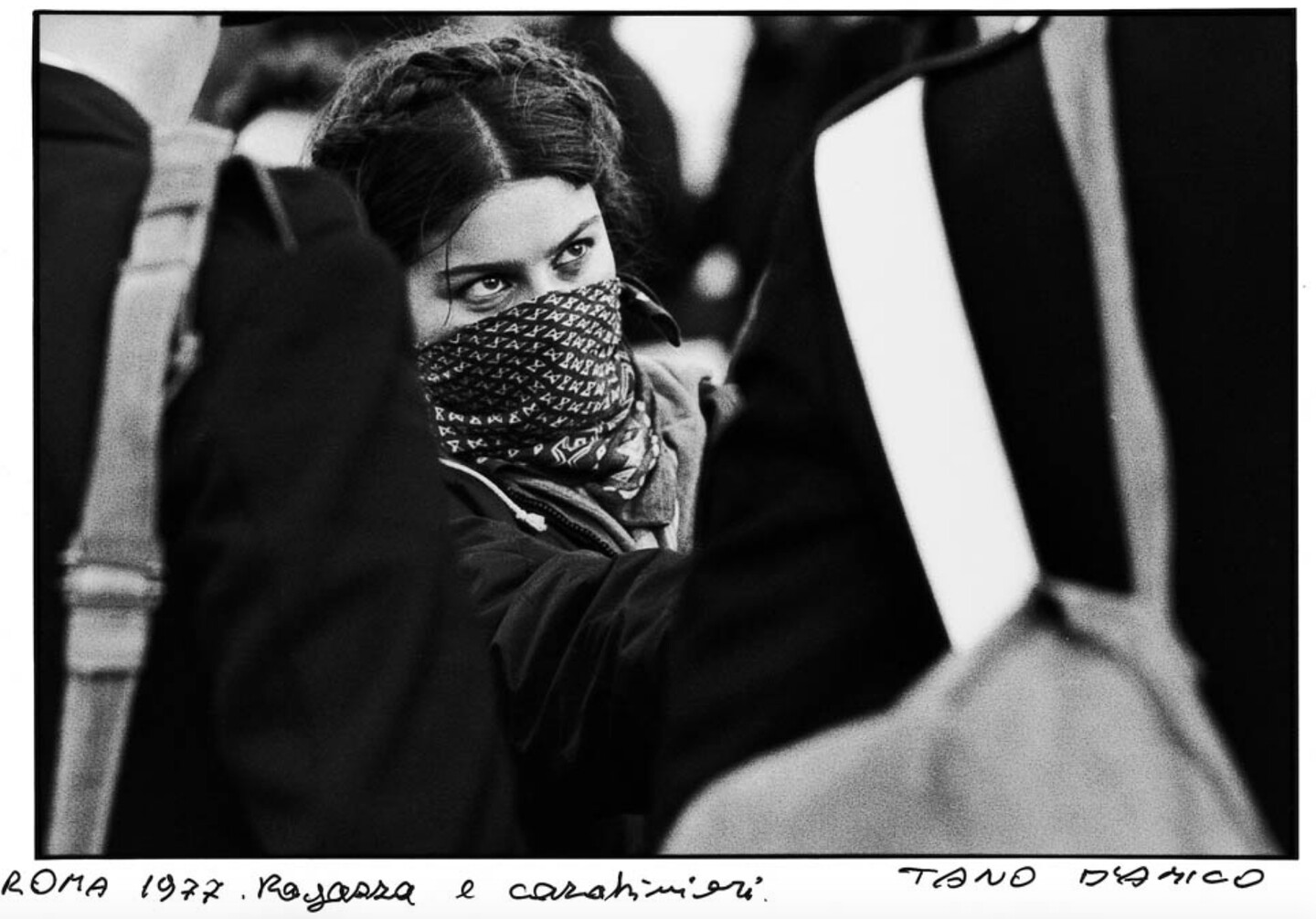

Os revolucionários são os militantes do tempo do fim, e dentro desta temporalidade trabalham para a realização de uma felicidade profana. Mas devemos ter em mente que o esgotamento das possibilidades deste mundo inclui também as formas de ação política que o acompanharam. A menos que desejemos persistir no modo dos mortos-vivos, como zumbis, uma identidade política que (como este mundo) esgotou todas as possibilidades só pode ser colocada para descansar. Portanto, se quisermos aproveitar o impossível, não nos resta outra escolha senão modificar esta forma especial de vida, esta máscara que foi a militância revolucionária moderna, e da qual apenas fragmentos e ruínas permanecem na memória (sua ontologia histórica permanece para ser escrita). É talvez por esta razão que a relação predominante com ela se tornou uma das lágrimas não resolvidas. O casaco preto da North Face, que se tornou uma presença constante em cada manifestação em que algo acontece, parece estar lá para lembrar a cada um de nós a procissão mais ampla.

Mas tenhamos cuidado, para não nos colocarmos contra o militante, cuja história merece nosso respeito. Ao invés disso, adotemos a estratégia paulina do “como não“: os militantes são como não militantes. Como escreve Giorgio Agamben,

O “como não” é um depoimento sem abdicação. Viver sob a forma de “como não” significa despojar toda propriedade legal e social, sem que este depoimento funde uma nova identidade.

Em primeiro lugar, isso significaria libertar aqueles que vivem nessa forma da obrigação de ser alguém, ou, o que equivale à mesma coisa, de viver como se fossem algo que não são, algo que nunca está realmente presente, mas posicionado à sua frente como um fim exterior. Viver “como não” significa, para o militante, dissolver o feitiço que o investe em uma tarefa infinita e uma delegação absoluta.

Máscara e rosto não podem mais ser sobrepostos e separados à vontade, pelo menos se não quisermos repetir a tragédia dos revolucionários profissionais que Berthold Brecht já encenou em sua Die Maßnahme de 1930. Como agora sabemos que não há rosto que não seja já uma máscara, cabe a cada um de nós decidir a quem ser fiel. Tanto os militantes do partido quanto os jovens camaradas protagonistas da pièce de Brecht estavam errados: os primeiros porque estavam cegos pela ideologia, os segundos por seu próprio sentimentalismo voluntarista. E embora essa época possa ser considerada como uma tragédia magnífica, para nós o “fio condutor” não pode mais pretender ser um fio reto, governado por uma série de “provisões” e “medidas”; ao contrário, faz um desvio distinto, uma espiral, curvando-se para dentro ao mesmo tempo que para fora, sem fim, sem um topo, como a torre de Tatlin.

Não há necessidade, portanto, de fugir de nossa vocação. A militância, como poderia dizer o filósofo, pode ser “aproveitada”. Ela deve ser colocada em tensão com uma temporalidade revolucionária, desativando sua inclinação para tornar-se uma identidade tirânica, uma forma separada da vida, o fio condutor de uma substância moral da qual se procede por meio de gestos e comportamentos tão facilmente separáveis do sujeito que os realiza. “Vocês não são mais vocês mesmos (…) mas (…) páginas em branco nas quais a revolução escreve suas ordens”, diz o líder aos agitadores do drama didático de Brecht: a revolução sempre significou a destituição das identidades que nos foram atribuídas por este mundo e continua sendo assim, mas o militante não pode mais ser a quintessência da política de meios e fins, um corpo e uma voz que se tornam instrumentos através dos quais a vontade progressista da história é determinada. Uma vanguarda externa a si mesma, antes de tudo, à própria vida não menos que à dos outros. Em Mauser, a reescrita do drama por Heiner Müller quarenta anos depois, a atividade do militante – ou seja, matar os inimigos da revolução – é vista como aquilo que realmente se tornou: uma obra, e a própria revolução uma forma de produzir inimigos.

O que define um devir revolucionário é a destituição do ego junto com a realidade do inimigo. A autodestituição do militante consiste imediatamente em consentir com o depósito da própria identidade social, em desativar o aparato da ideologia, ao mesmo tempo em que capta o poder dessa máscara, do modo particular de existência da militância, o que implica uma forma de vida que emerge ao expor a relação singular à própria parte [1] e ao mundo, baseada na fidelidade a uma verdade, a verdade de um encontro que cada um de nós sofre em sua própria vida, não com indivíduos, ou com uma ideia, mas com uma força. Para os revolucionários, um verdadeiro encontro é aquele que não só permite a existência de uma amizade política através dessa força, mas que oferece a cada um a possibilidade de entrar em contato com seu próprio eu, e a partir daí, tomar uma decisão sobre sua vida, junto com outros. Assumindo a linguagem das primeiras comunidades cristãs, poderíamos dizer que quem realiza tal encontro recebe graça, ou poder. O poder de não ser – isto é, de tudo. Nada e tudo é a verdade dessa máscara.

A imagem desta estranha figura do militante que vive o militante como não poderia parecer quase incompreensível na dialética única que se obtém entre o interior e o exterior do eu. Paulo de Tarso, no capítulo da segunda carta aos Coríntios dedicada à graça, descreve desta forma a vida dos membros de sua comunidade:

Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo; na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias,

Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, […], como enganadores, e sendo verdadeiros; Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos; como morrendo, e eis que vivemos; como castigados, e não mortos; Como contristados, mas sempre alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, e possuindo tudo.

E se, por todas as evidências, é esta última frase que ressurge séculos depois no famoso verso da Internacional, “Nós que não somos nada, seremos tudo”, deve-se admitir que a de Paulo foi mais convincente, dada sua insistência na atualidade integral do poder, em oposição ao “será” do hino proletário. Por outro lado, a parte da frase normalmente traduzida do grego paulino como “pessoas que não têm nada” (ὡσ μηδὲν) retoma claramente o ὡσ μὴ, ou seja, o que não tem. Portanto, poderia ser melhor traduzida como “pessoas que não têm nada”, ou seja, pessoas que depõem todos os seus bens e neutralizam sua identidade enquanto permanecem elas mesmas. O verbo usado por Paulo na segunda parte da frase, κατέ χοντεσ, também significa “manter”, “conservar”, “ficar quieto” e “habitar”, todos significados que parecem muito mais apropriados do que aqueles normalmente empregados nas traduções contemporâneas da epístola (“Nós possuímos”), pois oferecem a possibilidade de pensar, pelo menos neste caso específico, algo distinto da função tipicamente singular katechontica[2] da figura aqui em questão. Precisamente por serem pobres, tendo destituído de todos os bens e identidades, eles têm a força de manter tudo o que permanece com eles, de conservar a verdade, de manter firme seu propósito e de habitar plenamente uma forma de vida.

Marx, para quem o proletariado se torna o poder político e libertador de toda a humanidade precisamente no ponto em que não é nada, talvez assentiria levemente com a cabeça. A expressão “pessoas que não têm nada” evidentemente não se refere apenas a bens materiais, mas a predicados e qualidades socialmente valiosas que podem parecer enriquecer indivíduos, enquanto na realidade eles não fazem nada além de afastá-los de si mesmos e de seu poder, entregando-os à alienação de uma forma de coletividade sem alma, incapaz de realizar qualquer experiência genuína. É neste sentido que a pobreza, para ser socialmente nada, é a forma de nossa liberdade: ela permite uma experiência radical de nós mesmos, uma intimidade com nossa própria existência. E se a experiência – que também significa possuir, preservar, reter, habitar um poder – só é possível junto com outros, é igualmente verdade que somente uma força composta por indivíduos que entendem o significado da solidão, que é ser somente aquilo que somos, e que têm uma relação com a vida e a morte, que conhecem tanto a felicidade quanto a tristeza, tanto a resistência coletiva quanto a individual, somente assim uma força pode chegar a uma experiência real. O problema dos “coletivos” é que, assim que se institucionalizam, tendem a apagar as experiências que sofreram, sendo sua rígida informalidade incapaz de detê-las; por esta razão, sua elaboração requer tanto a livre expressão das singularidades quanto o comunismo como sua disciplina. Brecht tem uma bela frase que explica como a liberdade individual pode se fundir com a disciplina coletiva, ele a chama de: “improvisação com um propósito específico”. Em qualquer caso, nenhuma coletivização pode jamais impor artificialmente o comunismo, ou substituir o trabalho do eu sobre si mesmo, e são precisamente aqueles que começam, um a um, a realizar este trabalho que são capazes de dar vida a uma comunidade, o que, por sua vez, constitui a força coletiva da gravidade que pode corrigir o egoísmo individual. Esta é uma das diferenças, e não a menos importante, entre um coletivo comum e uma forma de vida comunista.

Marx, para quem o proletariado se torna o poder político e libertador de toda a humanidade precisamente no ponto em que não é nada, talvez assentiria levemente com a cabeça. A expressão “pessoas que não têm nada” evidentemente não se refere apenas a bens materiais, mas a predicados e qualidades socialmente valiosas que podem parecer enriquecer indivíduos, enquanto na realidade eles não fazem nada além de afastá-los de si mesmos e de seu poder, entregando-os à alienação de uma forma de coletividade sem alma, incapaz de realizar qualquer experiência genuína. É neste sentido que a pobreza, para ser socialmente nada, é a forma de nossa liberdade: ela permite uma experiência radical de nós mesmos, uma intimidade com nossa própria existência. E se a experiência – que também significa possuir, preservar, reter, habitar um poder – só é possível junto com outros, é igualmente verdade que somente uma força composta por indivíduos que entendem o significado da solidão, que é ser somente aquilo que somos, e que têm uma relação com a vida e a morte, que conhecem tanto a felicidade quanto a tristeza, tanto a resistência coletiva quanto a individual, somente assim uma força pode chegar a uma experiência real. O problema dos “coletivos” é que, assim que se institucionalizam, tendem a apagar as experiências que sofreram, sendo sua rígida informalidade incapaz de detê-las; por esta razão, sua elaboração requer tanto a livre expressão das singularidades quanto o comunismo como sua disciplina. Brecht tem uma bela frase que explica como a liberdade individual pode se fundir com a disciplina coletiva, ele a chama de: “improvisação com um propósito específico”. Em qualquer caso, nenhuma coletivização pode jamais impor artificialmente o comunismo, ou substituir o trabalho do eu sobre si mesmo, e são precisamente aqueles que começam, um a um, a realizar este trabalho que são capazes de dar vida a uma comunidade, o que, por sua vez, constitui a força coletiva da gravidade que pode corrigir o egoísmo individual. Esta é uma das diferenças, e não a menos importante, entre um coletivo comum e uma forma de vida comunista.

Se esta negação (“não somos nada”) contém a deposição de toda identidade existente, de todo atributo socialmente valorizador do sujeito, é em sua positividade (“e ainda assim somos tudo”) que reside a afirmação do poder do devir revolucionário. Pois não são duas fases diferentes, nem há um antes e um depois: são um e o mesmo gesto. A destituição sempre abre um devir. Resta para o militante praticar uma forma de vida que vive sua vida tão incompossível com o mundo como ela existe atualmente. O trabalho de sua existência é tornar impossível a realidade atual.

Na verdade, é contra o presente em que nos pediram para viver, que pode ser consumido e que nos consome, mas cujo uso é proibido, que todo o poder destrutivo do qual somos capazes deve ser exercido. Se lutar contra a história significa arriscar um julgamento sobre cada momento do passado, a luta contra o presente consiste no cumprimento prático deste julgamento. Não há outro mundo possível, mas apenas uma fraca possibilidade de um outro fim deste mundo. O presente que hoje está em vigor, o presente dominante, deve terminar para que finalmente seja vivido em sua plenitude: não o fim do comunismo nem os fins do comunismo, mas “o comunismo do fim”.

O Povo está ausente. E assim continuará, enquanto este presente estiver em vigor. Por enquanto, a brecha aberta pela revolta oferece uma das poucas maneiras pelas quais esta falta pode aparecer no mundo, nem que seja apenas pela duração de um flash. Mas será que podemos realmente ir contra o presente, então? Ou devemos descobrir como evitá-lo? A fim de evitar um obstáculo e avançar, outros caminhos, outras passagens, outras temporalidades devem ser abertas. E abrir essa passagem implica sempre na violência de um gesto, embora certamente não seja um gesto qualquer, não uma violência qualquer. Um passo para o lado não é suficiente: o presente deve ser interrompido, pois é em sua interrupção que se cria a possibilidade de passagem. Por outro lado, a saída revolucionária do presente parece ser a única opção válida diante do fechamento fascista que se afirma em todos os níveis nos dias de hoje, tanto institucionalmente como existencialmente.

O Povo está ausente. E assim continuará, enquanto este presente estiver em vigor. Por enquanto, a brecha aberta pela revolta oferece uma das poucas maneiras pelas quais esta falta pode aparecer no mundo, nem que seja apenas pela duração de um flash. Mas será que podemos realmente ir contra o presente, então? Ou devemos descobrir como evitá-lo? A fim de evitar um obstáculo e avançar, outros caminhos, outras passagens, outras temporalidades devem ser abertas. E abrir essa passagem implica sempre na violência de um gesto, embora certamente não seja um gesto qualquer, não uma violência qualquer. Um passo para o lado não é suficiente: o presente deve ser interrompido, pois é em sua interrupção que se cria a possibilidade de passagem. Por outro lado, a saída revolucionária do presente parece ser a única opção válida diante do fechamento fascista que se afirma em todos os níveis nos dias de hoje, tanto institucionalmente como existencialmente.

Os perigos abrigados por nossa pergunta original sobre a transformação do tempo são agora visíveis para qualquer pessoa disposta a vê-los. Por um lado, existe a crença apocalíptica grosseira de uma temporalidade linear que confere direitos a um eon revolucionário; por outro, a crença de que o tempo que sempre retorna ao mesmo, este último sendo ocultado por trás do gozo em massa da catástrofe. No final, os dois se tornam equivalentes. De onde a trágica ilusão de que a chave da vitória está no exercício de uma vontade ilimitada, não menos que a ilusão demoníaca de que a tomada do poder proporciona a possibilidade de libertação. “Você nunca é livre por sua própria vontade”, diz Deleuze a Spinoza. Doenças gêmeas do Ocidente. Pelo contrário: tudo já está aqui. Não há progresso e não há retorno eterno, há apenas a conjuntura de um presente que deseja se ver como intransponível, perene, eterno.

A vontade deve ser quebrada, o poder do capital deve ser aniquilado, o inimigo deve ser derrotado.

Não basta colocar a questão para nós mesmos, para nossos amigos, precisamos dirigi-la para o exterior, para o desconhecido e, em particular, ouvir a pergunta que o próprio mundo nos dirige, para ouvir sua pulsação nas profundezas de nós mesmos. Saber ouvir é uma característica fundamental da espiritualidade revolucionária: o ritmo do mundo se funde com o da revolta. O que devemos redescobrir junto com nossos amigos é como acompanhar o verdadeiro devir do que já está aqui, agora, conosco, em nosso meio. Para nos tornarmos seus assistentes. Organizar-nos de modo a desaparecer, por sua vez, neste devir. Aqueles que se organizam nas fraquezas da história, como sua facção revolucionária, sempre souberam que a verdadeira vitória coincidiria com sua dissolução gradual e feliz. Para eles nunca houve um lema que proclame “todo poder para nós”, ou “para nossa organização”, mas sim para o povo, para os Sovietes, para as comunas. Por outro lado, esta é uma das flechas afiadas que Lenin disparou em suas Teses de Abril de 1917.

O que é esse devir-real? Marx costumava dizer que “o ser do homem é o verdadeiro processo de sua vida”; seu devir, então, é o tempo integral deste processo, uma “forma inalterável” arrastada de dentro para fora, saturada com um poder que pulsa ruidosamente naquelas interrupções cuja duração nunca pode ser conhecida de antemão. Às vezes um flash, outras vezes durando décadas, o suficiente para permanecer por toda a vida. Muitas vezes não sabemos que uso dar a essas interrupções, não entendemos seu potencial, o que confundimos com interferências irritantes no progresso incessante da História. Vivemos dentro delas como na sala de espera de um médico de plantão, que na verdade está simplesmente esperando que você adoeça. O real parece desaparecer em uma tela plana, o possível se torna um ornamento fascinante para ser mostrado a conhecidos visitantes, o próprio mundo desejando apenas chegar a um fim: julgamento sem redenção.

A interrupção não é o tempo de espera, pois cada momento traz consigo a possibilidade de tomar uma posição contra o presente. Cada momento pode vir a ser o decisivo. O fim da apatia. O impossível que agarra o mundo. É o tempo de um heroísmo menor, de uma força anônima que não suporta mais cálculos, homogeneidade, constância. Pode ser discernido, pois tem um ritmo: a princípio imperceptível, começa a pulsar lentamente, depois acelera vertiginosamente, até ser interrompido. Sua súbita aceleração provoca paradoxalmente a desaceleração da História, a ponto de colocá-la num estado de prisão, onde tudo pára, imóvel, “no presente absurdo – incondicionalmente verdadeiro – portanto também absurdo – do advento messiânico”, como disse Furio Jesi. É neste momento de suspensão, em que o passado aparece de repente na atualidade com a violência de uma tempestade estelar, que aparece a imagem de uma forma sensata de se tornar, um nós que está ao mesmo tempo disperso e, ao mesmo tempo, uma espécie de solidão apinhada tanto de mortos quanto de vivos. Este “nós” é o que resta do redemoinho do tempo, a origem sempre presente de toda insurreição. E é esta forma, que envolve uma vida que excede cada coisa existente, que deve aprender a estilhaçar o presente em mil pedaços.

Embora o que está por vir não dependa inteiramente do que conseguimos fazer, dar-lhe forma pode ajudar a navegá-lo em direção ao cumprimento ou à perdição. “Glück ist hilfe“: fortuna e felicidade ajudam e resgatam, como disse o camarada Brecht. O “Mutualismo”, outro conceito morto-vivo, não se trata de distribuir bens, dinheiro e mercadorias, mas de ajudar uns aos outros, todos os dias, em nosso devir revolucionário. Fazemos as coisas nós mesmos, ou nos perdemos continuamente no mundo? Talvez a verdadeira vitória consista em ambos, juntos. A verdadeira derrota seria perder tanto o mundo quanto a nós mesmos ao mesmo tempo.

Precisamos examinar nossas vidas mais de perto, extrair delas uma imagem e contemplá-la como se fosse uma daquelas “obras ou proezas” [‘impressione’], aqueles brasões de armas que foram o sinal e o selo da existência barroca. Precisamos nos afiar no ponto preciso da interrupção existencial que, com sua intensidade, marcou nosso singular devir-revolucionário, o que quer que isso signifique para nós em nossa vida. Ela começa sem grandes preâmbulos, ensinando-nos a ficar de pé, a sorrir, a sentir dor, a fazer uso de nosso ódio à dominação, a tecer amizades, e a educar nossas sensibilidades. Viver o comunismo como uma exposição coletiva ao risco extremo da existência, e a verdadeira solidão como a que o comunismo nos proporciona um a um. Pois a vida, como a política e a poesia, é sempre uma questão de intensidade, de irreversibilidade: a verdadeira vida começa sempre a partir de um ponto sem retorno. Pode acontecer que ela afunde, arranha, inscreve, escrutina – ressurge de tempos em tempos – onde colocamos nossas mãos, nossos pensamentos, nossos lábios, nossa respiração. Ela se intensifica, uma e outra vez, através de encontros, numa inundação de paixões, em quedas ruinosas, nos amores de uma vida, na floresta do desespero, em alegrias terríveis e fracassos brilhantes. Finalmente, se sobra alguma coisa, ela reaparece, como uma fé, como o movimento aparente de uma estrela dourada. Para homens e mulheres, a abóbada celestial é o livro de suas sempre não resolvidas e sempre imperativas fraquezas humanas. Vamos desviar nosso olhar das vitrines e telas, ler os sinais no céu e voltar à Terra.

De revolutionibus orbium coelestium: o Sol é imóvel, é a Terra que se move.

Raios, vida, tempo. Chegou a hora.

Este livro é dedicado a uma memória de felicidade, uma daquelas que, para ser verdadeiramente, como disse o poeta, deve ser capaz de ser esquecida, e cujo retorno aguardamos pacientemente como aos próprios parentes, num olhar e num gesto sem nome, onde não há mais nenhuma diferença entre a memória e a si mesmo.

Notas

[1] O termo italiano parte pode ser traduzido por “parte”, “fatia”, “lado”, “caminho”, “direção”, ou “partido”.

[2] Termo sem tradução, se refere ao κατέ χοντεσ, katechontes, “que não tem nada”.